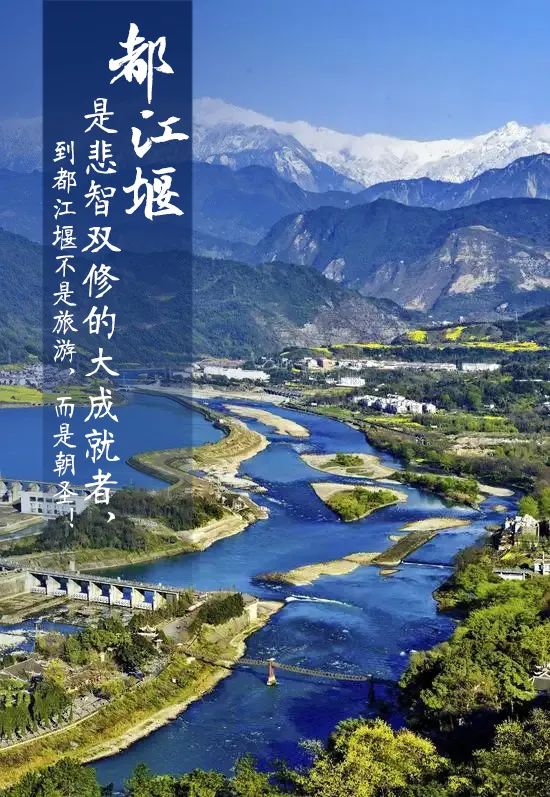

都江堰的四张面孔

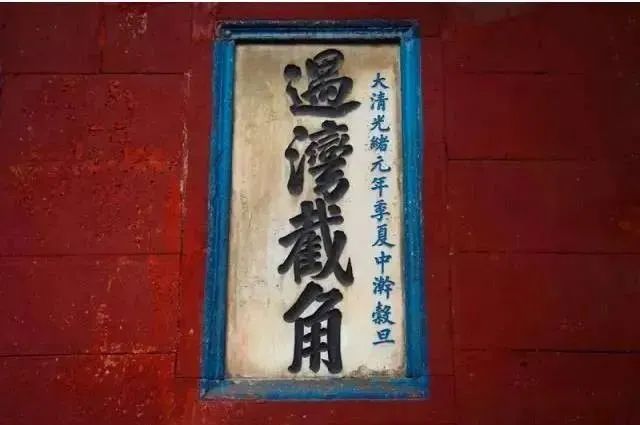

都江堰是四川名胜古迹中最令人称道的,到四川旅游,不到都江堰看看,等于没到四川。四川人对都江堰的感情亲切而深厚,特别是土生土长、喝着都江堰水、吃着都江堰灌溉出来的庄稼长大的成都人,清明时节不仅要踏青祭祖,而且还要砍槎放水,祭祀李冰父子,谢天谢地谢人。都江堰对四川乃至大中华的意义超越了许多人的认知,绝不只是一座古代水利工程,甚至全世界迄今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的特大水利工程那么简单。用几句拗口的话说,都江堰不仅仅在都江堰(市),也不仅仅是李冰父子带领修建的,八字诀不仅仅只有“逢正抽心,遇湾截角”。不要把都江堰看小了、看浅了、看偏了。要全方位、深层次把握都江堰,关键在于看清楚都江堰的四张面孔。

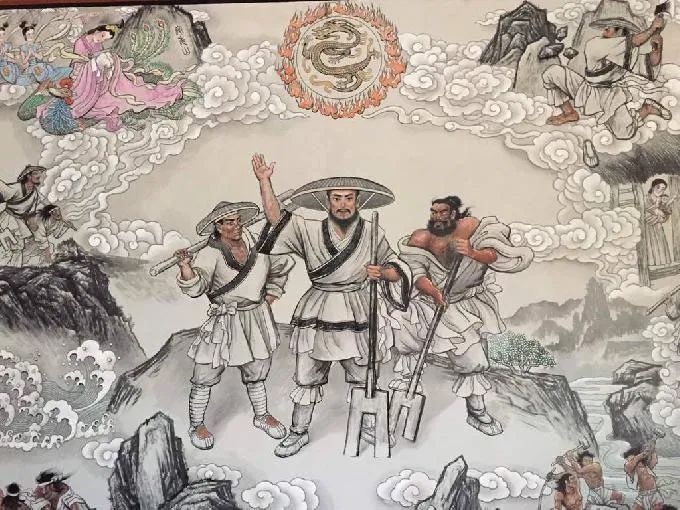

第一张面孔——道统。都江堰之所以伟大,首在这个道统。其道为“以民为本,身体力行,实干兴邦”,其统为自大禹至望帝丛帝、至李冰父子一脉相承。都江堰是救民于水火的工程,是泽被千秋万代的工程,是民心工程,是德政工程。它不是画出来的,也不是吹出来的,而是干出来的,是大禹、李冰等一代又一代“带头大哥”承继这样的道统,爱民如子,亲历亲为,解民难,救民苦,与民众同吃同住同劳动,带领大家一手一脚干出来的。

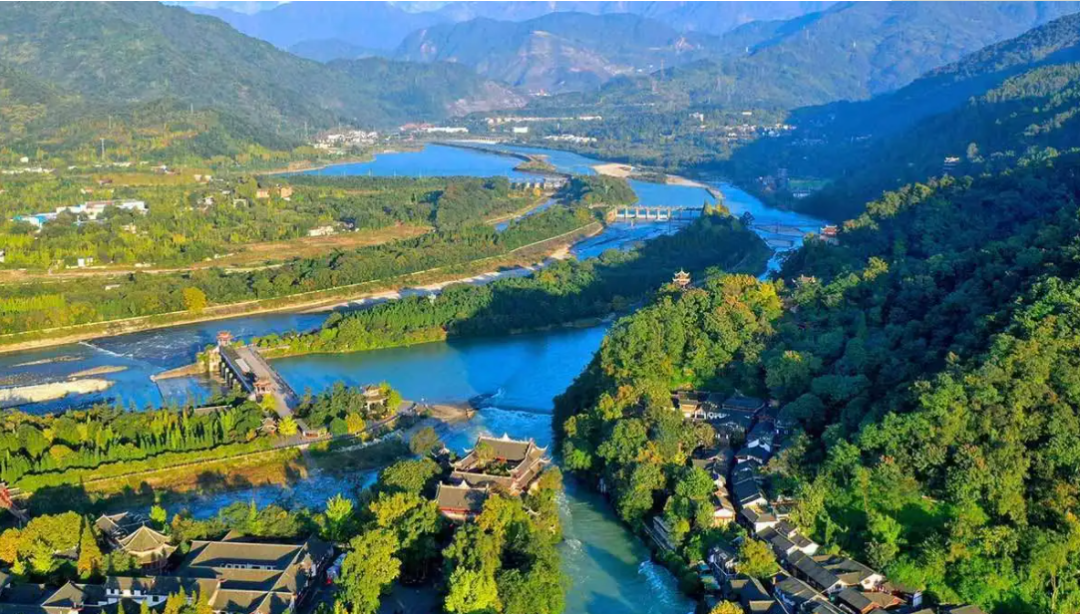

▲岷江

▲都江堰安澜桥

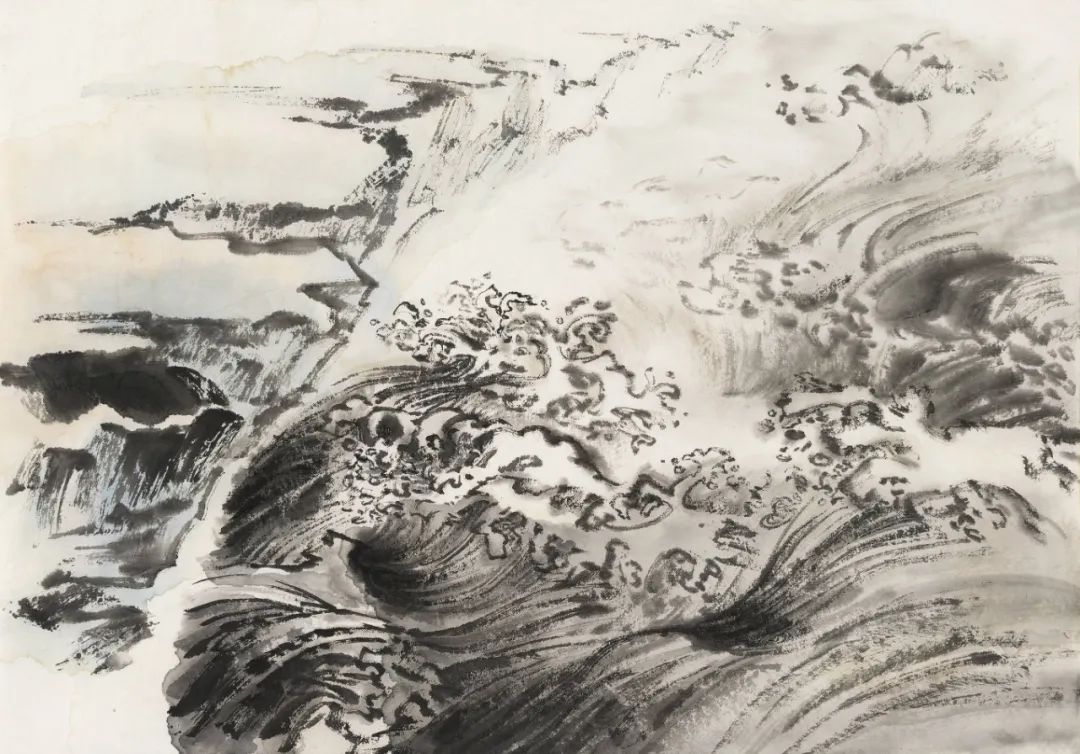

都江堰的缘起在于解决水患。古代水势汹涌的岷江(郦道元《水经注》称“岷江导源”不是从河流长度,而是从水量和人文影响角度考量的)冲出龙门山大峡谷,出现在成都平原头上,成为悬在成都平原头上的一把利剑,非旱即涝,不是“赤盆”就是“泽国”。一遇暴晒,赤地千里,颗粒无收;一遇暴雨,洪水泛滥,“江水初荡潏,蜀人几为渔”,古蜀人民深受其害,水患不除,邦无宁日,治理岷江带来的水患是当时老祖宗们的头等大事。综合《尚书》《汉书》《华阳国志》《越绝书》《水经注》等记载,最早带领大家修筑都江堰的不是李冰父子,而是大禹。出生于昆仑山东麓的西羌地区岷江河谷(无论是北川、汶川还是茂县)的大禹走出岷江龙门山峡谷,这是一个怎么也回避不了的问题。《尚书·禹贡》载“岷山导源,东别为沱”,说大禹治水从岷江开始,引岷江水向东,是为沱江。从地理环境上看,这应该是关于都江堰分水的最早表述。《汉书·沟洫志》载“昔大禹治水,山陵挡路者毁之,故凿龙门,劈伊阙”;《越绝书》卷一载“禹穴之时,应龙以铜为兵,以凿伊阙,通龙门”;《水经注》载“昔大禹疏龙门以通水,两山相对,望之若阙,故谓之伊阙”。如果这些记载不是传说而是史实,全都印证了《尚书·禹贡》的说法,说的应该就是大禹兴修都江堰的故事。这里讲的龙门即川西龙门山,而不是历史上被人们附会的洛阳(河津)龙门(北宋时司马光就有疑问,现地质考古,洛阳龙门是距今20多万年前更新世晚期自然形成的,不见人工痕迹),这里的“伊“是古语中“若”“好像”的意思,而非郦道元误解的所谓的“伊水历其间”,或者说郦道元讲的是“一水历其间”。大禹本来根正苗红,祖父是黄帝,爷爷是颛顼,五帝中连同他自己占了三席,不料半途中杀出一个不争气、以堵治水失败的父亲鲧。他知耻而后勇,不以私害公,躬亲劳苦,时而左手握准绳,右手把规矩或木锸;时而化身为熊,挥舞开山斧,与劳苦大众一起,栉风沐雨,披星戴月,吃在工地,睡在工地,挖山掘石,三过家门而不入,疏通九河,鼎立九州,铸就了“公而忘私,民族至上,民为邦本,科学创新”的大禹精神。

▲大禹雕像

▲大禹治水精神

第二次大规模组织修建都江堰的是杜宇鳖灵即望帝丛帝。望从二帝的故事完全是舜禹二帝的翻版。望帝年迈之时,大禹兴建的工程不够用了,加之年久失修,岷江再度泛滥,大量百姓深陷水潦,痛苦不堪,望帝力不从心,就启用了年富力强、水性特别是潜水能力极佳的鳖灵治水。鳖灵可谓大禹第二,也是拼命三郎,长期住在工地,凿玉山,再劈柏条、浦阳二河,增加东排沱江的水量,并疏浚沱江。因治水有功,望帝禅位给鳖灵,是为丛帝,开启古蜀开明十二朝文明。退位后的望帝隐居西山,念念不忘蜀地老百姓,死后化为子规鸟,每年暮春飞回,声声啼叫“不如归去”或“阿公阿婆,割苗插禾”,叫破了嗓子,血滴大地,长出了鲜艳的映山红。这便是望帝啼血的故事,千百年来,影响了一代又一代华夏赤子。李白出川,想念故乡,便道“蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。一唱一回心一碎,三春三月忆三巴。”

▲望丛祠

鳖灵凿玉山,可能在玉垒山开出了一条口子,但岷江在此的水患并未得到根治,于是才有了第三次李冰父子主持的系统性、具有决定性意义的修建。李冰父子深得大禹真传,和人民群众一起,在前人的基础上开拓创新,编石笼,填巨石,建鱼嘴分水;又在鳖灵的基础上用火烧石,完全劈出离堆,开宝瓶口作内江引水灌溉;又低做飞沙堰,让多余的水流到外江排洪;又沿着大禹鳖灵治水的路线向东梳理,最后死在石亭江治水的工地上。李冰父子不仅根治了岷江水患,成都平原从此“水旱从人,不知饥馑,沃野千里,谓之天府”,将天府之国的桂冠从汉中平原抢到了成都平原或四川盆地,而且还对治水工程进行了系统总结,形成了世界上最早、最完备的治水思想和方略。

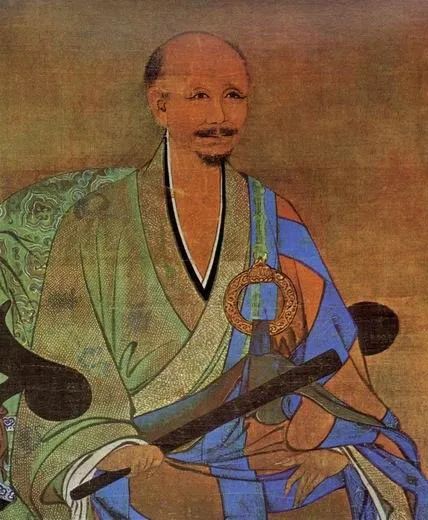

▲李冰父子

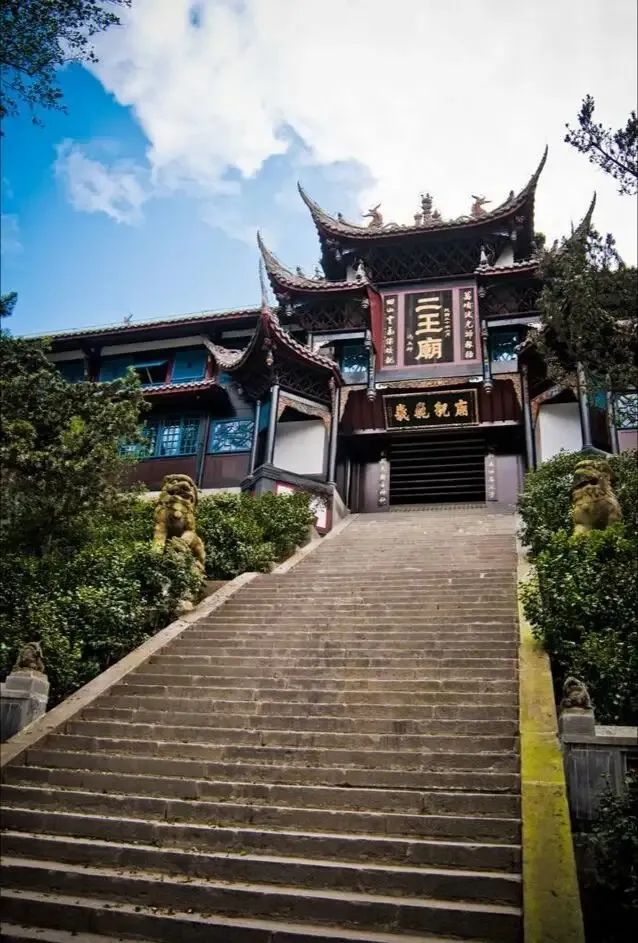

人民就是江山,江山就是人民,以人为本绝不能停留在口头上,民本情怀要深入骨髓。不要喊空口号、做空规划,关键是落实,和大家起干!实践是检验真理的唯一标准,不唯上,只唯实,“口惠而实不至,怨灾及其身”。哪怕你把名字刻进石头,老百姓也不认你的帐。李冰父子在修建之前是寂寂无名的,史书几无记载,不知为何方神圣?甚至出生在什么地方至今仍然存在较大争议(有山西、陕西、四川三说,都有一定道理),但他们把人民疾苦放在心中,真心爱民救民利民,不但敢干真干,还实干巧干,深受人民爱戴。“蜀人慕其气决,凡健壮者,因名冰儿也”,做人民的儿子,被后人奉为“川主”,次子被尊为二郎神,立祠庙纪念。南北朝时,望帝祠迁往鹃城,在原址建崇德祠纪念李冰父子,后改名为二王庙,沿用至今。元文宗加封李冰父子为“圣德广裕英惠王”和“英烈昭惠灵显仁佑王”;清世宗又加封为“惠泽兴济通裕王”和“承绩广惠英显王”。

▲治水传奇

“事无小大,期于利民;功无难易,在于经久。”都江堰道统的影响十分深远,神州大地广受其利。李冰之后,汉代文翁、唐代章仇兼琼、北宋刘熙古等对灌区进行了拓展;三国诸葛亮、元代吉当普、清代阿尔泰、丁宝桢等组织了一次又一次修缮。人们额石纪念吉当普,“爱深而知远,不枉其道,不屈其志,临难忘身,为国忘家,安于命而勇于义,而知所先务,故事可立而功可建”,不是一个活脱脱的元代大禹吗?特别是承袭其道统走出四川的“大家”们,更是将其种子撒向了五湖四海。杭州西湖有两个人工堤,都是四川人组织修筑的。北宋苏东坡治杭,疏浚西湖,筑苏堤,立三空塔以定水位,与李冰立石犀石人同出一辙,无意中造就了“西湖第一胜景”——三潭映月,奠定了南宋都城的基础。明代杨孟瑛治杭,再次疏浚西湖,建六桥,筑杨公堤,避免了西湖的泯灭。29年后,又一四川人汤绍恩沿大禹足迹到绍兴,以“如再溃,当以身殉”的勇气,在江海之间建三江闸,阻潮汐、强排涝、控蓄泄,越人建汤公祠祭祀。

▲杨公堤

▲三潭映月

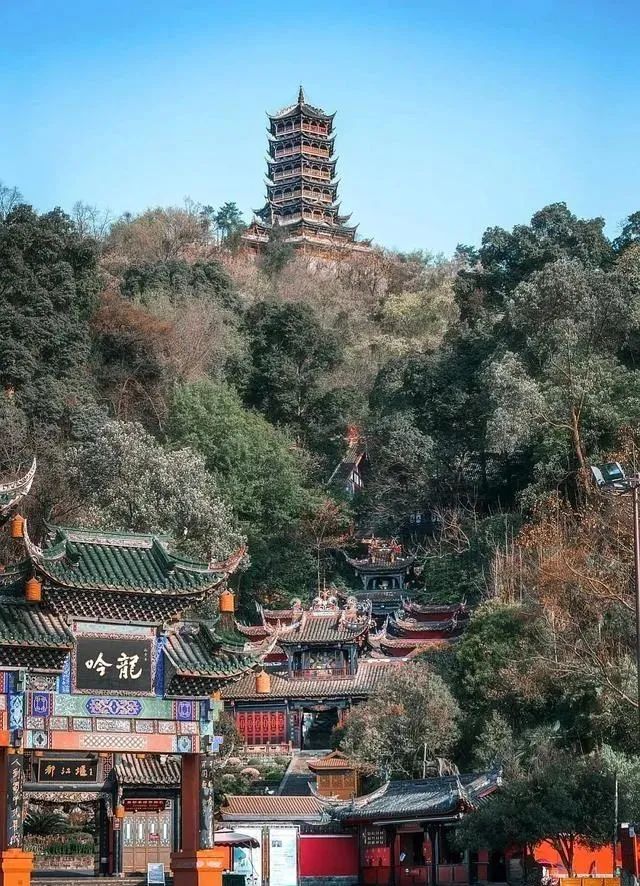

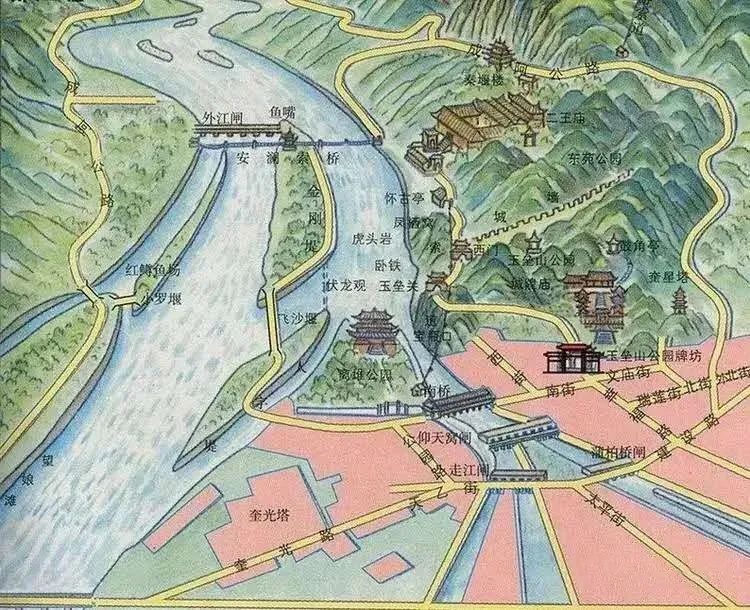

第二张面孔——格局。都江堰格局之大,超乎想象。都江堰是世界上最大的灌区,也是最大的战略纵深。在一般人的印象中,都江堰就在都江堰市,由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口、二王庙、玉垒山、伏龙观等构成,这是狭义的买门票的都江堰景区范围,就都江堰这一世界特大水利工程而言,只是渠首工程,只是序幕,大幕就此拉开。

▲二王庙

▲玉垒山

▲伏龙观

从空间上讲,都江堰一开始就超越了都江堰市的范围。大禹“东别为沱”,经郫都新都到了金堂。李冰父子组织修建的,已经从都江堰市的灌口延伸到了彭山县的江口。除“李冰作大堰于此,壅江作堋,堋有左右口,谓之湔堋”外,仅《水经注》就有多处记载:“李冰为蜀守,开成都两江,溉田万亩”“李冰识察水脉,穿县盐井,江西有望川原,凿山崖度水,结诸陂池,故盛养生之饶,即南江也”“李冰沿水造桥,上应七宿”“江水又与文井江会,李冰所导也”“江水又东南径南安县,悬溉有滩,名垒坻,亦曰盐溉,李冰所平也”“李冰导洛通山水,流发瀑口,径什邡县”,其时的都江堰已是北至都江堰,南至彭山,东至什邡,西至邛崃,遍布整个成都平原。你在成都平原上看到的任何一条河、一道渠、一湾溪、一座桥,无论是江安河、走马河、柏条河、濮阳河四大干渠,还是外江-金马河、清水河-锦江-南河、府河、沙河、石亭江、文井江,还是洞子口、三道堰、浣花溪、安澜索桥、南桥、万里桥、安顺桥、九眼桥等,都是都江堰的一份子。

▲浣花溪

▲安顺桥

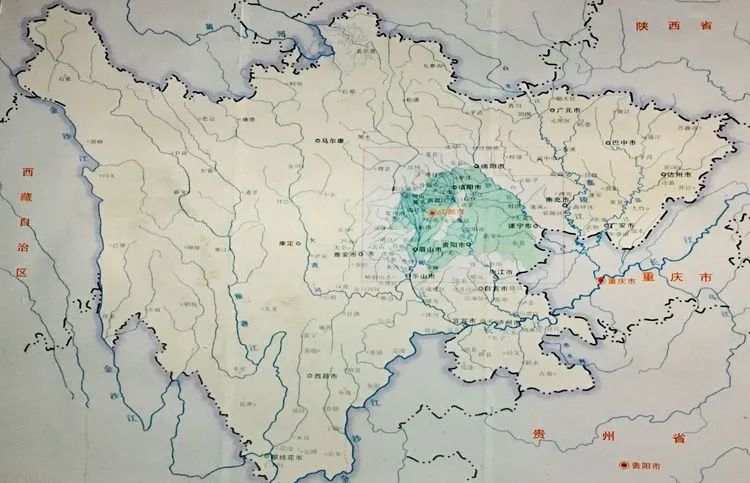

汉景帝时,文翁治蜀,不但大兴教化,在成都建石屋办公学,文风大盛,“至今巴蜀好文雅,文翁之化也”,从此“自古文宗出四川”,而且开湔江口、青白江,将都江堰灌区扩至湔江流域,“世平道治,民物阜康”,成为扩大都江堰灌溉效益的第一人。唐开元年间,章仇兼琼任剑南节度使,不仅助建乐山大佛,而且还组织对都江堰进行了全面的整治,在温江新源水附近开凿“通漕西山竹木”的新渠;在新津南河上开凿通济堰,灌溉彭山、眉山万亩农田;在成都北郊重开万岁池,蓄积池水用于灌溉,“后之以水利著者,多踵其遗迹云”。北宋刘熙古在成都北郊筑九里堤,号九里长虹。元明时期,人们又沿䢺江、文井江等凿䢺江堰、榔江堰、文脉堰、岩洞堰等,持续拓展都江堰的灌溉面积。特别是新中国建国后,开东风渠、人民渠两大系统,向东向南翻越龙泉山,建黑龙潭、三岔湖、龙泉湖、继光水库、鲁班水库等,开辟黑龙潭、龙泉山、毗河和人民渠四大子灌区,都江堰灌区从280万亩迅速越过1000万亩。目前都江堰水利工程跨越近40余县(市、区),灌溉面积1100多万亩,养育人口3000余万,是世界上最大的灌区。2000年前司马迁在《史记》中说“百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也”。干、支、斗、农、毛五级渠道系统,如人体血液系统遍布龙门山至龙泉山四川盆地广大西部地区。现干渠110余条3600多公里,支渠260余条2300多公里,末级渠道34000多公里,渠道总长度超过4万公里,可以绕地球赤道转两圈。2000年都江堰被列为世界文化遗产,2006年入选世界自然遗产,2018年列入世界灌溉工程遗产名录。

都江堰后来的战略意义是大禹、李冰等始作佣者没有想到的。经过一代又一代人的努力拓展,都江堰的格局越来越大,最终成为世界上最大的战略纵深。

▲都江堰水系分布

“世界屋脊”“中华水塔”青藏高原东麓、中国地理第一二三阶梯过渡地区、南北分界线秦岭南沿,中华对角线从中穿过的四川盆地,因为都江堰,“疏众流以沃民田,以堑都邑”“水旱从人,沃野千里”,形成了世界上最先进的顺应自然的精耕细作的生态农业方式,生成了“郡邑为局,山水为道,诗文为子,整体地域综合为弈”的广大和谐的天人合一的境界,以及兼收并蓄、乐观豁达、勤劳勇敢的人生态度,何止一城一地?不仅成就了大成都、成就了天府之国,更成就了大中国的“大后方”,成为中华大地标准的战略腹地。2000多年来,总在民族危亡关头呵护、保留中华文明薪火,是中华文明生生不息、没有断代的重要保障。中华文明最灿烂的大一统的汉、唐、宋、明时期的文化代表性人物,如汉代的司马相如、杨雄,唐代的李白、杜甫、吴道子,宋代的苏东坡、陆游,明代的杨慎等,大多出自川中或在川中达到最高水平。“搬不完的灌县,填不满的成都”,改革开放以来,四川的粮食总产量始终保持全国第一。秦始皇以巴蜀为粮仓和重要兵源地征战六国,统一中国。汉高祖刘邦以四川为基地,赢得楚汉相争,因纪信而在“忠义之邦”四川西充设开汉县。四川人落下闳完善春节等节庆,提供了汉代一直使用、影响至今的太初历。刘备诸葛亮西取西川,形成魏、蜀、吴三国鼎立局面。“九天开出一成都,千门万户如画图”,唐代安史之乱、黄巢起义时,唐玄宗、唐僖宗军逃往四川避难。吐蕃朗达玛灭佛,藏传佛教四大教派纷纷前往川西康巴地区。随着马祖、三苏、宝印、清了等出川,黄庭坚、陆游、杨万里、范成大等入川,源于四川的道文化、茶文化、竹文化、丝绸文化在华夏迅速传播,成为中华文明的标志性(符号性)文化之一。南宋末年,成都金堂云顶石城等四川“抗蒙八柱”联合抵抗,让号称上帝之鞭的蒙哥大汗在川“折鞭”,挡住蒙古铁骑50余年,改写了世界历史。清末,赵尔丰从四川出兵西藏,粉碎了帝国主义的藏独阴谋。抗日战争时期,国民政府迁往四川,四川盆地成为全国抗战的大后方,中央研究院迁重庆、李庄,故宫文物运往峨眉山大幅禅院保管;300多万巴蜀儿女出川铁血抗战,参战人数之多、作战之勇猛、牺牲之壮烈居全国之首,赢得“无川不成军”的荣光。新中国建国之初,十八军从此进军西藏,西藏和平解放,世界建筑史上的奇迹——川藏公路从此延伸到拉萨。上个世纪五十年代末,大三线建设以此为主展开,尔后,“两弹一星”“改革开放”“抗震救灾”“脱贫攻坚”等精神以此为主诞生。

都江堰是天府之源,是中华民族的中流砥柱,没有这样的大后方,大一统的中国就没有战略纵深。都江堰的格局,是成都人的格局、四川人的格局,中国人的格局。

▲都江堰水利工程示意图

第三张面孔——风范。都江堰是时间的朋友、精进的典范。都江堰是修了3000多年而且还在修建的伟大工程。在漫长的历史长河中,做时间的朋友,越处越融洽,越处越亲切;不断修正纠偏,不断补短板,以实际行动诠释“致广大而尽精微”。一方面,更加完善,更加科学,以期无限接近“天人合一”;一方面经受住了历史和人民的考验。

▲航拍都江堰

实践出真知,科学来自于实践,科学也需要时间,不要想一蹴而就,不要想天上掉下馅饼,“心急吃不了热豆腐”,急功近利没有出路。社会发展是有节奏、有韵律的,慢不得也快不得,老祖宗们讲,要走中庸之道。固步自封,畏手畏脚,走得太慢,群众跑到前面去了,要求很多,满足不了,是右倾;急躁冒进,太快太急,群众跟不上来,与时代与事实脱节,是左倾。发展必须稳健,与时代事实、与群众的期盼同步,必要的探索是需要的,该交的学费还得交,摸着石头过河、重新来过的时候很多。当代人去都江堰参观,都会惊叹其四六分水的科学性、流水角度的精准性,这是都江堰应该有的模样,却不是开始的模样,是千百年来校正的结果。

▲都江堰鱼嘴四六分水设计

大禹吸取其父鲧只堵的教训,采用疏导的办法开龙门、引沱江,但由于过去没有记录,他也很年轻,对于岷江历年来的水文、水量、水位的掌握不够,第一期的都江堰是粗糙的,以至于望帝后期仍然洪水泛滥。鳖灵劈玉垒山,增加了东排沱江的水量,暂时解决了问题,但依旧是弯道排水,难以迅速消洪,且只排未用,浪费了水流。有了前两次的经验教训,李冰父子如鱼得水,不仅解决了排涝的问题,而且变废为宝解决了抗旱的问题。

他们做的第一件事情,是将分水工程往上游顶了顶,顶进了峡谷中,没有筑坝,却用竹笼笼石沉江堆出鱼嘴,利用谷中水量大、水流急和峡壁框水的优势控制分水。第二件事是改变大禹鳖灵九十度弯道引水向沱江的做法,完全劈开宝瓶口,从东南面直开内江引水灌溉整个成都平原,不仅消除水患,还进行开发利用。第三件事是低筑飞沙堰,沿着水流方向向南(偏西一点),将多余的水直接排到外江,从外江-金马河直流渠尾江口。第四件事是定标准,通过观察并多年调整,根据宝瓶口的宽度和飞沙堰的高度决定流入内江的最大水量,“作三石人立于水中,刻要江神,水竭不至足,盛不没肩,是以蜀人旱则藉以为溉,雨则不遏其流”作为“深淘滩,低作堰”的标准,后又“作石犀五头,以厌水精;后转犀牛二头,一头在府市市门桥,一头沉之于渊也”。十年前成都城中修建天府广场,出土了其中一头石犀,证明了记录的真实性。这四件大事使都江堰得到彻底改观,发生了质的飞跃。2000多年来,成都这座特大城市再也没有受到洪涝灾害的冲击,哪怕是1934年叠溪地震堰塞湖溃堤,依然无恙,是中国大城市中唯一主城区没有移动过、名字没有改变过的一座城市。

▲都江堰宝瓶口

即便如此,工程也并非十全十美,如分水鱼嘴的竹笼时间长了就要腐烂,一旦腐烂,笼里的石头就会溃塌,鱼嘴分水的功能就会大打折扣。元代吉当普通过试验,改用冶铁浇筑,以铁治堰,铸大铁龟作分水鱼嘴,将竹笼结构改为铁石结构,以期一劳永逸。完全依赖这种方法也不行,铁太生硬,没有弹性,且也有生锈的时候。于是,明代中期提督四川水利的卢翊,又做改进,铁竹并用。明代后期,施千祥效法吉当普在鱼嘴铸铁牛镇守。清代强望泰置卧铁作为淘滩标准。

▲都江堰治水三宝:卧铁、竹笼、杩杈

千百年来,人们一锄头一锄头地挖,一锤一锤地打,一点一点地凿,一寸一寸地移,一厘一厘的截,坚韧不拔,保持了足够的历史耐心,一代又一代,经过无数个日日夜夜,风吹日晒,千磨万击,总结提炼,工艺越来越精细,角度越来越精准,材料越来越耐用,维修制度越来越完备,终于将都江堰打磨成现在的样子。

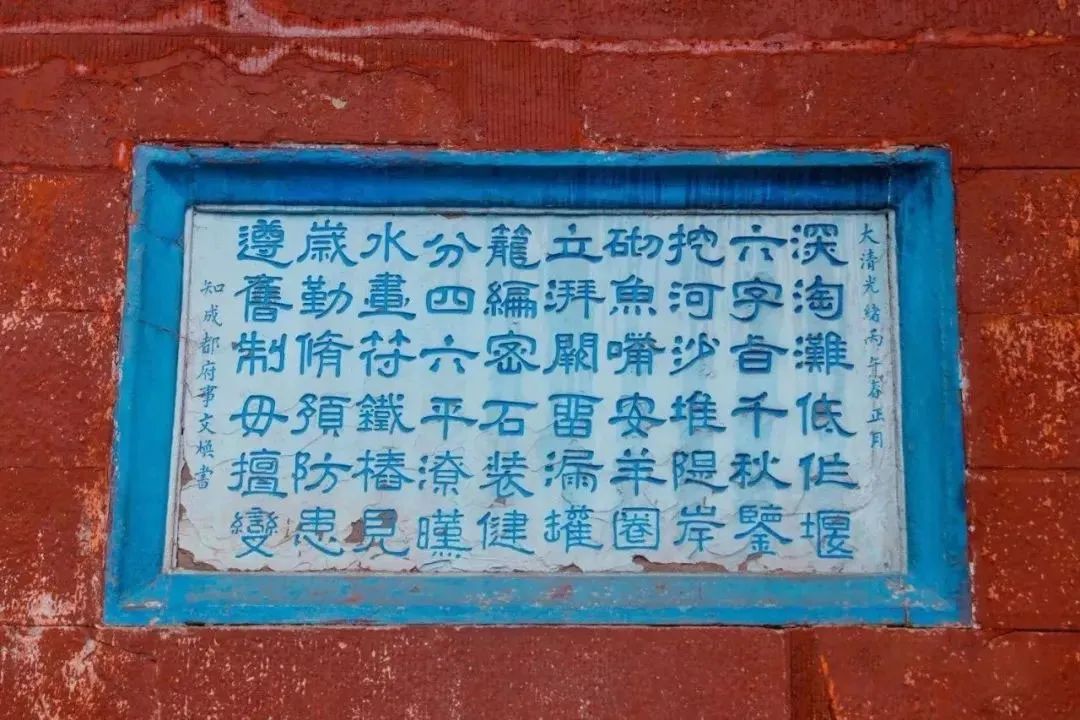

第四张面孔——哲思。都江堰不仅是超级水利工程,也是伟大的文化工程,除早期的排洪灌溉功能,还能行无言之教和大美之旅等,不仅灌溉土地,还能滋润心田,为繁荣和发展中华文明发挥了巨大作用。李冰父子继承大禹、望丛衣钵完善都江堰,一靠继承道统,厚植民本情怀,树立了最永恒又有最鲜活的价值观;二靠继承方法,疏堵结合,顺势而为,凝成了最实用又最科学的方法论。经过实践,经过提炼,人们在二王庙的石壁上刻下了“乘势利导,因时制宜”八个字,这就是都江堰的哲学思想,是都江堰哲学意义上的“八字诀”,是治水治国理政经验的重要总结,是真正的点睛之笔。字不大,很低调,却洞穿历史,光芒四射,是都江堰第一至理名言。引深一步,也可以说是“道法自然”或“自然之子”。

▲治水“八字诀”与“三字经”

凡事顺势而为才是大道,道者规律也。人是自然之子,必须遵循自然之道、天地之道,认识自然规律,顺应自然规律,循序渐进;逆势而为,逆历史潮流而动,只会栽跟斗,摔得头破血流。“天人合一”既是人生的源头,也是终极目标,如果过程也是这样,就很圆满。山水、天气和众生都是自然的产物,也是自然之子,人在其中发乎自然、应天时地利民心、顺势而为的东西,当然也是自然之子。要具体问题具体分析,“深淘滩、低作堰”“遇湾截角、逢正抽心”等是原则,具体要多深多低多少度?要因地因时而异,不要一刀切。许多问题,该来的总会来,既回避不了,也堵不住,要敢于面对,迎难而上,疏导化解,“痛则不通,通则不痛”。事物是发展变化的,“变者,天下之公理也”,时代变了,情况变了,要及时跟进,不能因循守旧,固步自封。

▲治水原则

都江堰的哲学思想潜移默化,润物无声,启迪、造就了许多智者,极大地丰富了中华文明的内涵。李冰父子系统整理修好都江堰后393年,通晓五经的江苏太学生张道陵来到这里,深化提炼,在川西云里雾里和纯厚的环境里悟道,谓逢“天人”,奉老子李耳为教主,自号“天师”,以《道德经》为最高经典,教民学李冰取盐之法,以符水等为人治病,创立了中华民族历史上唯一的宗教——道教,倡导“上善若水,道法自然”。唐代,灌区“大禹仙乡”什邡土生土长的大寂禅师马道一,反对繁文缛节,主张自我行探,唯我唯实,大开大合,与弟子百丈怀海一起创立了我国佛教的丛林制度;提出“触境皆知”“随处任真”“任心为修”“即心是佛-非心非佛-平常心是道”“何为平常心?无造作,无是非,无取舍,无断常,平凡无圣”“行住坐卧,应机接物,尽是道”,倡导在日常生活和劳作中修行,被尊为“马祖”,铃木大拙称之为“唐代最伟大的禅师”,胡适说他是“中国最伟大的禅师”。宋代出生于灌区郫都的圆悟克勤,一方面强调直下承担,一方面又集成禅门第一书《碧岩录》十卷,立文字禅,并以禅宗观念和思辩品味川茶的无穷奥秘,挥笔写下“禅茶一味”,被钦封为“佛果禅师”“真觉禅师”。民主革命时期,经过无数次血的教训,中国共产党人将实事求是写到了自己的旗子上;改革开放,经过真理问题大讨论,又加上“解放思想,与时俱进”。

▲祖天师张道陵

▲宋代高僧圆悟克勤

都江堰的哲学思想耳闻目染,影响了一代又一代四川人、中国人。锦江是都江堰水系流经成都城区主要的也是最知名的一条内河。西汉时期,中央政府在河畔设立锦官城专司绸缎买卖,成为当时中央财政的主要来源之一;司马相如携卓文君私奔来到这里,一边弹琴卖酒,一边刻苦学习,终于“驷马高过”,成为一代“赋圣”,出使西南,打通南方丝绸之路,“盖世必有非常之人,然后有非常之事;有非常之事,然后有非常之功”。三国时,诸葛亮在一座李冰修建的桥下送费祎出使东吴,说“万里之行,始于此”,此桥便有了万里桥之名,“门泊东吴万里船”。唐代,唐僧到府河边的大慈寺剃度;杜甫来浣花溪畔结草堂而居,春夜喜雨,“细雨鱼儿出,微风燕子斜”“江山如有待,花柳更无私”;大美女加大才女薛涛到锦江河畔凿井制笺,伴竹苦吟,“望江楼上望江流,江流千古江楼千古”,与唐僧、杜甫一起被称为唐代三大“蓉漂”;在河里洗衣的浣花夫人,巾帼不让须眉,代夫组织民众驱逐外敌。南宋时期,陆游来此逆流而上,“二十里中香不断,青羊宫到浣花溪”;杨万里在河畔感叹“万里桥边多酒家,游人爱向谁家宿”。清初,一代枭雄大西王张献忠在渠尾江口“折戈沉银”。辛亥革命前,成都同志利用都江堰水系发“水电报”,号召大家起来誓死保路。都江堰是中国农耕文明当之无愧的代表作,改革开放后农家乐、乡村旅游乘势而上,温江金马公社、万春镇,郫都友爱村,崇州白头五星村、道明村,大邑幸福公社,邛崃天府红谷,新津天府农博园,金堂鲜花山谷,彭州宝山-太阳湾等“次第花开”,灿若繁星。

▲司马相如与卓文君

▲杜甫草堂

都江堰是仁者,仁者寿,仁者无敌,刚劲威猛,勇于担当,厚重不迁;又是智者,智者乐,智者灵醒,激情澎湃,活力四射,开拓创新。都江堰是悲智双修的大成就者。到都江堰不是旅游,而是朝圣!(文/文月 2022年4月中旬初稿于彭州,下旬二稿于成都)

图片均来自网络,如有侵权请联系删除

微信公众号

微信公众号

政务微博

政务微博

头条号

头条号