从数字和细节看“十四五”成就

向经济强省跨越 看四川五年跨度

向经济强省跨越 看四川五年跨度

再过100多天,“十四五”将迎来圆满收官。9月19日,省政府新闻办举行“决胜‘十四五’续写新篇章”系列主题新闻发布会第一场,介绍四川“十四五”时期经济社会发展主要成就。

这五年,是四川加快从经济大省向经济强省跨越的关键时期,既迎来成渝地区双城经济圈建设等历史性机遇,又肩负经济大省挑大梁等政治责任,四川交出了怎样的答卷?发布会用数字和细节,勾画出四川砥砺奋进的五年跨度。

硬核四川

GDP历史性晋位至全国第五

审视四川发展,要从全国大局中找定位——党中央赋予四川打造带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源的使命任务。

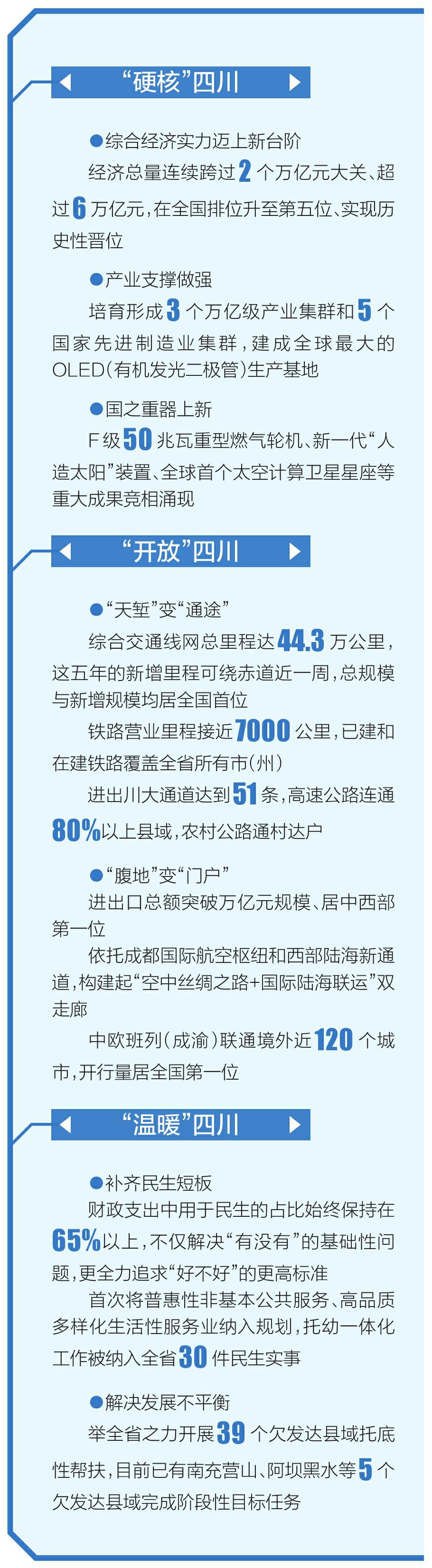

发布会拿出数据进行诠释。看经济总量,这五年四川连续跨过2个万亿元大关、超过6万亿元,在全国排位升至第五位、实现历史性晋位,综合经济实力迈上新台阶。看产业支撑,培育形成3个万亿级产业集群和5个国家先进制造业集群,建成全球最大的OLED(有机发光二极管)生产基地,F级50兆瓦重型燃气轮机、新一代“人造太阳”装置、全球首个太空计算卫星星座等重大成果竞相涌现,“四川造”国之重器不断增添新成员。

省发展改革委主任代永波特别提及“30%”“60%”:战略性新兴产业增加值占规上工业的比重达到30%,服务业对经济增长的贡献率超过60%。这意味着,四川制造业加速向高技术、高附加值领域跃升,同时服务业成为经济发展的主引擎,全省产业结构更加优化,发展质效持续提升。

对此形成有力印证的是,全省清洁能源年均发电量超过4000亿千瓦时,占比超过80%、居全国第一位,国家考核断面水质优良率达到100%、水环境质量创20年来最好水平。

“今年水电装机将历史性突破1亿千瓦。”发布会进一步披露,四川建成投产全球水电单机容量最大、装机排名第二的白鹤滩水电站,新能源装机五年来增长近4倍、达2519万千瓦,天然气年产量从432亿立方米跃升至562亿立方米、稳居全国第一位。

成绩的取得,离不开成渝地区双城经济圈建设这一战略牵引。川渝两省市相向而行,“一张网”推进基础设施建设,“一体化”推进产业创新发展,“一盘棋”深化改革扩大开放,“一条心”提高公共服务共建共享水平,走过从开局起步到全面提速、再到深度融合的发展历程。成渝地区双城经济圈经济总量从6.3万亿元增长到8.7万亿元,对西部乃至全国高质量发展的支撑带动作用更加明显。

开放四川

新增线网里程可绕赤道近一周

前不久,《人民日报》用长篇通讯《蜀道新歌》在头版头条聚焦四川发展。发布会上,交通建设同样是媒体关注的重点。

据介绍,四川综合交通线网总里程达44.3万公里,这五年的新增里程可绕赤道近一周,总规模与新增规模均居全国首位。铁路营业里程接近7000公里,高铁营业里程跃居全国第十一位,已建和在建铁路覆盖全省所有市(州)。进出川大通道达到51条,高速公路连通80%以上县域,农村公路通村达户。代永波形象描述:“‘出门水泥路、抬脚上客车’成为农村新生活的‘标配’。曾经‘难于上青天’的蜀道,如今已织成四通八达的‘锦绣山河图’。”

随着“天堑”变“通途”,四川从内陆腹地走向开放门户,特别是依托成都国际航空枢纽和西部陆海新通道,构建起“空中丝绸之路+国际陆海联运”双走廊。成都天府国际机场通航以来,成都国际航空枢纽旅客吞吐量跨越4个千万级台阶,目前已开通国际(地区)客货航线95条,年货邮吞吐量达到百万吨规模。中欧班列(成渝)联通境外近120个城市,开行量居全国第一位。“天府号”跨境公路班车突破5000班次。对外开放能级大幅提升,“当日达”让川果鲜蔬不过夜、“班列通”让“四川造”畅达全球,“次日达”让北大西洋的三文鱼在48小时内就能放进百姓菜篮子……四川进出口总额突破万亿元规模、居中西部第一位。

温暖四川

民生领域财政支出占比始终保持65%以上

推动发展的根本目的是让老百姓过上好日子。发布会介绍,“十四五”以来四川紧扣群众关注的急难愁盼问题,更加注重公共服务“优化供给”、基础设施“便利可及”、民生保障“温暖人心”,不仅解决了“有没有”的基础性问题,更全力追求“好不好”的更高标准。

一个数据令人印象深刻——四川财政支出中用于民生的占比始终保持在65%以上。翻看民生“账本”:在国家标准基础上提高了农村学生营养膳食补助、中等职业教育免除学费等项目服务标准,首次将普惠性非基本公共服务、高品质多样化生活性服务业纳入规划,托幼一体化工作被纳入全省30件民生实事,开展失能老人“健康敲门行动”,随迁子女在公办学校就读或享受政府购买学位比例达到92.8%……四川把民生工作做到老百姓的心坎上。

既要补齐民生短板,也要着力解决发展不平衡的问题。近年来,四川举全省之力开展39个欠发达县域托底性帮扶,制定项目、产业、平台、防返贫等任务清单,明确财政金融、项目建设等具体支持措施,精准发力、精准帮扶。去年,39个欠发达县域地区生产总值同比增长6.1%、高于全国和全省平均水平,人均地区生产总值较2022年提高5000多元。目前已有南充营山、阿坝黑水等5个欠发达县域完成阶段性目标任务。(记者 张守帅 尹梦奇)

微信公众号

微信公众号

政务微博

政务微博

头条号

头条号