向新而行 激活发展新动能

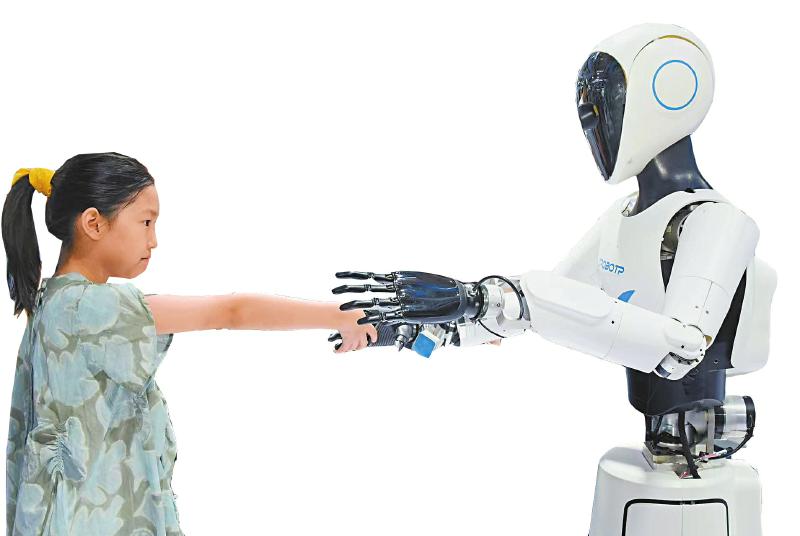

2025世界机器人大会上,“四川造”机器人产品和市民互动。受访者供图

11月16日,位于甘孜州稻城县海子山的高海拔宇宙线观测站“拉索”,首次证实黑洞是宇宙中的“超级粒子加速器”,成功破解困扰科学界近70年的宇宙线“膝”区形成之谜。

11月14日,中国国际高新技术成果交易会上,人形机器人、AI体测魔镜等“四川造”产品亮相,未来生活触手可及……

回眸过去5年,四川实施前沿科技攻坚计划,着力突破一批关键核心技术,推动科技创新和产业创新深度融合,促进传统产业焕新升级……发展新质生产力的交响曲,正在巴蜀大地奏响。

以新求变

科技创新激活发展“原动力”

今年秋天,“四川造”人形机器人再迎新突破。9月24日,四川具身人形机器人科技有限公司推出最新产品——“天行者二号”,谈及产品亮点,企业董事长冯振宇用了三个“更加”来概括——更加灵活、更加聪明、更加好用。

“四川造”人形机器人加速进化,背后是科技创新的力量。

近年来,四川聚焦最有基础、最有优势、最需突破领域,系统谋划战略科技力量建设,不断增强发展新质生产力的创新源头供给。

布局攻关方向——实施前沿科技攻坚突破行动,全力推进人工智能、航空航天、先进装备、生物制造、清洁能源、先进材料等重大科技专项,着力突破一批关键核心技术。目前,四川已布局102个重大科技项目。

明晰攻关路径——支持更多有能力、有意愿的龙头或链主企业发挥引领作用,牵头组建高水平创新联合体,共同提出并承担重大科技项目。

强化攻关保障——全力服务保障国家实验室高质量运行,构建“国家实验室+全国重点实验室+天府实验室+省重点实验室”的实验室体系。

科技创新策源功能增强,让更多创新力奔涌而出。

基础前沿研究领域取得新突破——“拉索”取得多项突破性科学发现,“中国环流器”系列装置创造多项运行纪录……空间科学、物质科学等领域取得一批重大原创成果。

关键核心技术实现新跨越——成功研制世界首个氮化镓量子光源芯片、发射全球首颗AI大模型科学卫星、国内首台F级50兆瓦重型燃气轮机开启工程应用……电子信息、航空航天、装备制造等技术攻关取得重大突破。

科技创新和产业创新深度融合迎来新发展——人形机器人进厂“打工”,无人机送外卖,生物育种、新药研发、绿色低碳等技术得到广泛应用,更多创新资源向企业集聚,推动产业聚能起势。

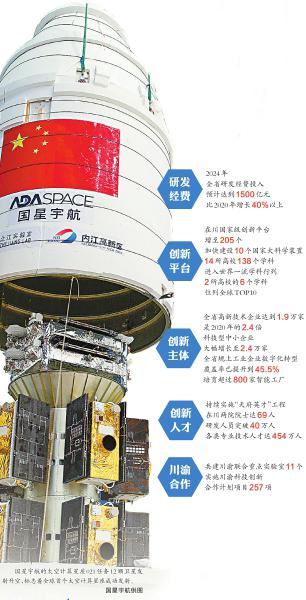

2024年,全省研发经费投入预计达到1500亿元,比2020年增长40%以上。科技创新这个关键变量,逐渐成为新质生产力推动高质量发展的最大增量。

以质图强

产业升级筑牢发展“硬支撑”

两条生产线已满产——这是成都天府智华科技有限公司落户四川第一年的节奏。更让其CEO邓博感到欣喜的是,四川正大力开展“企业找技术+成果找市场”双向揭榜挂帅。今年,智华科技作为张榜方,寻找到来自北京的揭榜企业,共同研发基于国产芯片和有限算力的端到端+VLM大模型技术。

两张“榜单”,展现四川科创、产业的双向奔赴。

“十四五”以来,四川因地制宜培育新质生产力,加快推动高质量发展,着力推进六大优势产业提质倍增,围绕重点产业链开展建圈强链,聚焦“四链融合”推动科技创新和产业创新深度融合发展,加快构建富有四川特色和优势的现代化产业体系。

让传统产业“老树发新枝”。

当中药煎煮搭上“智能”,带来的是日处理处方量3000张的效率跃升——这是发生在成都高新西区,四川新荷花中药饮片股份有限公司智能煎煮车间的转型故事。

拥有41个工业大类的四川,正处于工业化中期向后期转型的重要时期,传统产业占比超70%,推进“智改数转”潜力巨大。目前,全省规上工业企业数字化转型覆盖率已提升到45.5%,培育了超过800家智能工厂。

让新兴产业“新树成栋梁”。“我们常年保持10%以上的研发投入比例,最高时接近30%。”康弘药业相关负责人介绍。对创新的持续加码,带来生物医药赛道的身位领先。2024年,四川医药健康制造业规模已超2000亿元,涵盖高端化药、现代中药、生物药、核医药、高端医疗器械等领域,新获药品批文近300个,同比增长66%。像生物医药这样的新兴产业,正加速成长为支撑现代化产业体系的“栋梁”。

让未来产业“育苗拓新域”。在四川布局的25条产业新赛道中,第六代移动通信(6G)、量子科技、元宇宙等未来产业,彰显经济大省不断向“新”的魄力。

未来已来。成都锦江经开区脑机接口大厦,已签约一批重点企业及机构,目前入驻率达70%。支持政策还在加码——今年,《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划(2025—2030年)》印发,成都集思鸣智科技有限公司总经理陈龙信心更足:“四川是科创大省,产业基础坚实,应用市场广泛,我们这些脑机接口企业将大有可为。”

以改谋变

制度创新破解发展新课题

电子科技大学计算机科学与工程学院内,一块镌刻着几个红色大字的金色牌匾格外醒目——四川省人工智能学院。

与传统院校不同,四川省人工智能学院不再拘泥于“一校一院”,而是采取“1+N”政校企院共建模式,统筹人工智能领域大院大所、名企名校资源,组建产教融合协同育人联合体和科技创新联合体。

打破校际壁垒、体制障碍,“不走寻常路”的背后,体现出四川培育壮大新质生产力的一个重要思路:坚持科技、产业、教育、人才一起抓,一体推进。

培育壮大新质生产力,这是一项长期任务和系统工程,从何处着手?四川给出的答案是:进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。

发展新质生产力,人是决定性因素。全面深化职务科技成果权属制度改革,启动科技人才评价改革综合试点,激发科研人员活力;完善科研任务“揭榜挂帅”“赛马”制度,鼓励科技领军人才挂帅出征……一系列政策出台,适应新质生产力发展的高水平复合型劳动者队伍不断壮大。目前,四川研发人员突破40万人,各类专业技术人才达到454万人。

深化科技成果转化机制改革,四川创新双向揭榜挂帅等机制,推广“线上科创通+线下科创岛”服务模式,加快布局建设一批概念验证、中试验证平台,越来越多的新质劳动资料从实验室进入工厂,有力推动产业变革与转型。

新质生产力,关键在质优。四川还在省级层面建立了重点产业链协同推进机制,在更高层面匹配资源力量,做优做强优势产业,加快发展新质生产力。

劳动者素质持续提升、劳动工具加速革新、劳动对象不断拓展,生产要素优化组合,进一步解放和发展生产力,推动四川经济发展稳步向前。(记者 高杲 文露敏)

微信公众号

微信公众号

政务微博

政务微博

头条号

头条号