丰收有底气

宜宾稻田里藏着“芯”力量

宜宾稻田里藏着“芯”力量

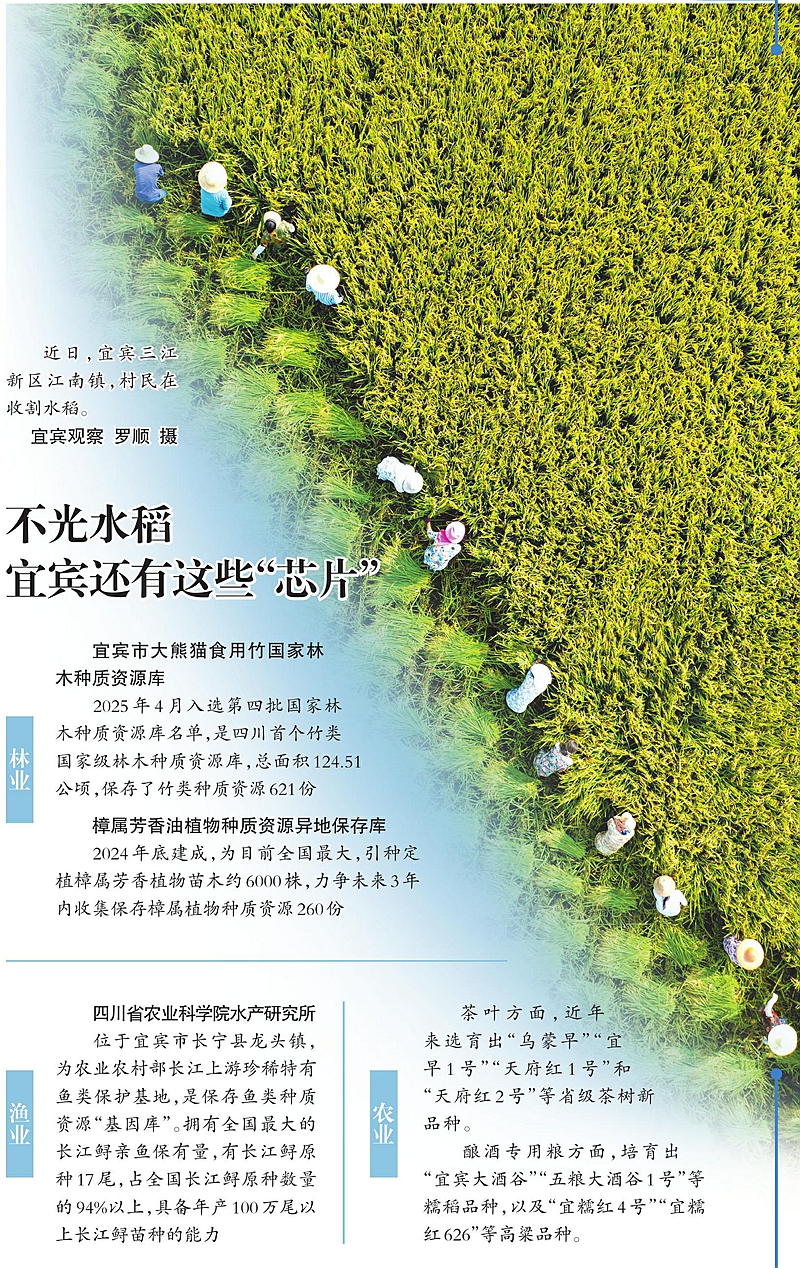

8月25日,宜宾市南溪区百里冲“天府粮仓”现代农业示范基地内,千亩水稻陆续进入成熟期,农机手驾驶着收割机在稻浪中穿梭,将一粒粒稻谷尽收“囊中”。

“今年百亩高产攻关点理论亩产850公斤,预计又是个丰收年!”南溪区农业农村局农牧渔科技推广站站长赵勇说,这份底气,来自良田、良种、良机、良法“组合拳”协同发力,“特别是近年来普及的‘宜香优2115’水稻,成了高产主力。”

前不久,农业农村部发布《国家农作物优良品种推广目录》和《2025年农业主导品种主推技术》,宜宾市农业科学院申报的“宜香优2115”同时入选两份名单,是本次全国11个骨干型水稻品种中,西南稻区唯一入选的品种。

这样一块稻种“芯片”从哪里来?又将继续发挥什么样的作用?

从哪来

基因工程筛选出优秀特性

稻穗饱满,修长挺立的叶片上,绿色从底到梢逐渐变浓,这是“宜香优2115”的显著特征。在南溪区百里冲“天府粮仓”现代农业示范基地的田坎间,宜宾市农业科学院水稻研究所助理研究员李恒进弯腰拨动稻穗,粗壮的茎秆与叶片摩擦发出声响。

杂交水稻研究需要父本和母本。“‘宜香优2115’的‘父亲’,是四川省农业科学院在雅安试验基地创制的‘雅恢2115’,‘母亲’是宜宾市农业科学院选育的‘宜香1A’。”李恒进介绍。

宜宾市农业科学院水稻研究所所长、研究员江青山对“相亲”过程记忆犹新——来自四川省农业科学院和宜宾市农业科学院的团队合作,首先利用基因技术锁定“宜香优2115”需要的特点,再通过辐射技术“精准塑形”,其间反复调整,最终集合了抗倒伏、抗病害等特点。

“西南稻区寡照、高湿、昼夜温差小,稻瘟病和稻曲病容易流行,对水稻品种的抗病性要求更高。”主导“宜香优2115”品种研发的四川农业大学研究员黄富介绍,在此基础上还要改良传统四川稻谷口味,融入云南软香米的优质基因。

杂交的过程并非一帆风顺。因为“宜香1A”在扬花期每天的开花时间比“雅恢2115”晚一两个小时,研制初期制种产量不高,生产成本较大。

为了让“宜香1A”开花时间提前到与父本花期一致,四川农业大学水稻遗传研究团队用2年多的时间寻找早开花水稻材料,又用了5年时间,依靠基因组测序、遗传作图等现代分子生物学技术手段,找到并克隆了影响水稻早开花的新基因EMF1,让“宜香1A”每日的开花时间提早约2.5小时,两种水稻“作息统一”,大大提高了制种效率。

统计数据显示,截至2024年,“宜香优2115”已累计推广近3000万亩,新增社会经济效益近100亿元。

如何用

构建高效栽培链条

眼下,宜宾市高县现代粮油农业园区内,山谷间绵延数公里的稻田头茬收割接近尾声。在试验田里,宜宾市农业科学院助理研究员韩冬顶着烈日,观察新育成的矮秆品系“兴香A”。

这是在为培育下一代“明星稻”作准备。韩冬介绍,“兴香A”今年通过省级鉴定,具备耐高温、抗伏旱的特点,株型紧凑、品质优良,特别适合机械化、集约化生产。

“宜香优2115”广受欢迎,但专家们并未就此歇手。“夏季旱涝频发,极端高温天气增多,这些都对稻米生长带来挑战。”韩冬介绍,宜宾市农业科学院在多个区(县)建立的科研基地里,已经有50个新品种蓄势待发。

今年,宜宾计划在农业领域的14个技术领域“揭榜挂帅”,涉及金额5050万元,其中就包括在种质资源培育等农业发展的基础性工程开展攻关。

“不过,要实现高产、稳产,光靠种质资源研发还不够。”宜宾市农业农村局相关负责人认为,良种、良技相互配合,才能挖掘土地的潜力。目前,宜宾除了持续在高县、南溪、江安等地势相对平坦的区域开展高标准农田建设外,还在推广烘干机、病虫害监测、水肥监测系统“入村到户”,构建高效栽培链条。

在宜宾市南溪区,当地依托气候和土壤条件,探索“中稻—再生稻—蔬菜”轮种模式。“多种一季蔬菜,每亩可增收6900多元。”赵勇介绍,这种模式能改善土壤结构和土壤肥力,有效补齐“种植空窗”,帮助农户增收。

“多丘陵地形的宜宾,并非传统意义上的农业大市,让有限的土地发挥最大价值,我们认为应从种质资源‘芯片’着手,带动农机、农技水平整体提升。”宜宾市农业农村局相关负责人介绍,以“宜香优2115”为支柱,宜宾三江新区江南镇百亩超高产攻关点在2024年创造了“中稻—再生稻”两季亩产1267.8公斤的川南高产典型,“随着种质资源不断突破,我们有潜力创造新的纪录。”(记者 王培哲)

微信公众号

微信公众号

政务微博

政务微博

头条号

头条号