攀枝花非遗探索双向突围

向外“破圈”出海 向内“扎根”生长

向外“破圈”出海 向内“扎根”生长

3月22日的中国国际时装周上,模特展示盐边傈僳族服饰。湛璐霜 摄(资料图片)

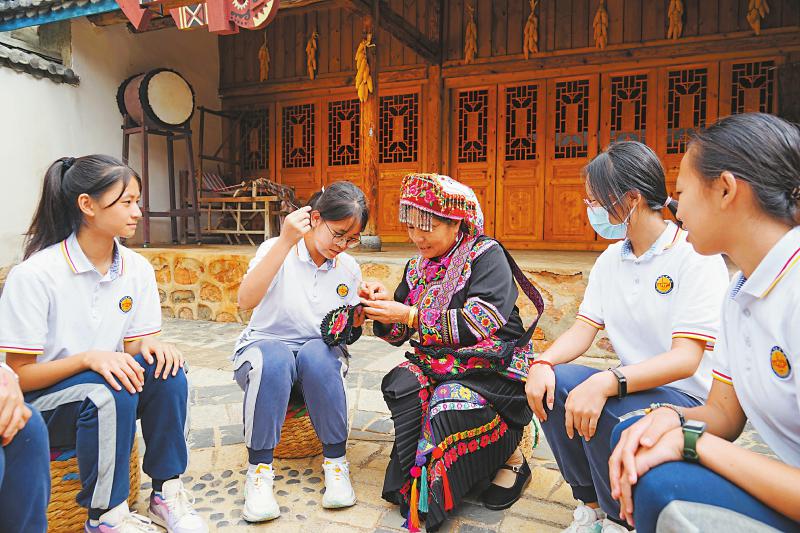

近日,迤沙拉村非遗小院内,学生开展研学活动。记者 兰楠 摄

10月6日,“川超”攀枝花主场赛前,身着盐边傈僳族服饰的表演者进行开赛表演。韩嘉伟 摄

最近,攀枝花市的盐边傈僳族服饰有点火——先是在2025年第三届中法时装周上,与巴黎高定品牌INCLOVER携手,呈现了一场融合民族美学与国际时尚的联合大秀;接着又走进“川超”赛场,在攀枝花主场迎战雅安时进行开场表演,带来了一次跨越体育与艺术的美学对话。

从巴黎秀场“走”到“川超”绿茵场,火草布绣制的衣摆灵动飞扬,让盐边傈僳族服饰走到聚光灯下。

近年来,攀枝花积极构建“向外拓展文化影响力,向内夯实传承基础”的非遗立体化保护体系,既要“破圈”出海,又要“扎根”生长,让古老技艺在当代生活中找到新位置。

向外拓展

探索“非遗+时尚”的出海路径

傈僳族被称作“追赶太阳的民族”,他们将对自然的崇拜与迁徙的历史巧妙缝进了服饰——用山里的火草织布,红色腰带象征着天上的彩虹,12座群山是百褶裙的裙羽,99条江水是百褶裙的裙柱。

2023年盐边傈僳族服饰制作技艺列入四川省第六批省级非物质文化遗产代表性项目,2024年,它又入选四川省“非遗四川·百城百艺”项目。

如今,这一古老技艺嬗变出时尚的“形态”——日前,非遗代表性传承人与独立设计师的跨界合作,赋予盐边傈僳族服饰适应全球时尚语境的表达能力。在巴黎中国文化中心的穹顶下,傈僳族“太阳花”图案化为灵动印花,百褶裙的传统剪裁融入高定礼服,羊皮褂上的手工刀痕与礼服曲线呼应。

这场非遗时尚大秀,被时尚杂志《ELLE》评价为:在塞纳河畔掀起一股独特的“中国风”。清华大学艺术博物馆典藏部总账主管桂立新也感慨:“盐边积极将传统服饰和纹饰进行现代化设计,这种‘不离生活’的传承方式,是让非遗真正‘火’起来、传下去的关键。”

其实,早在今年3月22日,盐边傈僳族服饰就在中国国际时装周亮相。大秀开幕前,傈僳族服饰制作技艺的代表性传承人,50多岁的贺正芬坐在舞台中央,沉默而专注地绣着她熟悉的纹样。这是她的日常生活场景,更是惊艳观众的原生态表演。

与“不太会说话,只会做活路”的贺正芬不同,她的侄女谷艳性格外向。这个傈僳族女孩拥有法国MBA与摄影专业双学位,留学归来,她忙着造传习中心、创服饰品牌、邀艺术院校师生共研文创……她希望“让傈僳服饰被看见”。

“看见”的人越来越多了。如今,当地建起4个非遗传习中心、7个非遗工坊,开发阿木诗依等系列文创产品,带动1000余名村民实现“家门口就业”,人均年增收5000元以上,服饰制作甚至已经成为部分村中妇女的主要收入来源。此外,当地还开发非遗文创产品200余种,2024年非遗相关产业综合产值突破1.8亿元。

当塞纳河畔的风吹回盐边,“非遗传承—创意设计—市场运营—反哺乡村”这一模式,正带动村民实实在在增收致富。

向内扎根

挖掘“非遗+多元场景”的活力源泉

当模特穿着“太阳花”纹样服饰走进巴黎秀场时,“川超”球迷也在为傈僳霓裳起立鼓掌。

攀枝花与雅安的比赛开场前,身着盐边傈僳族服饰的舞者,用一曲《笮山锅庄》点燃了现场近2万名球迷的热情。记者注意到,当天的开场表演中包含9项非遗的展示。

按照“非遗+体育”模式,攀枝花尝试让非遗走出传习所、走进绿茵场。“川超”川西赛区首轮比赛中,省级非物质文化遗产代表性项目——彝族羊皮鼓舞以激昂节奏拉开序幕,同样是省级非物质文化遗产代表性项目的仁和板凳龙,腾跃盘旋间成为最佳“氛围组”。

赛场外,“川超雄起 花城有礼”优品集市里,羊肉米线、油底肉、渔门豆腐皮、国胜茶等非遗美食的摊位前人头攒动。而在离赛场更远的地方——攀枝花市仁和区迤沙拉村,看完球赛的攀枝花市民虞剑军,带着孩子来研学,体验了一把羊皮鼓舞。“孩子很感兴趣,我们也觉得很有意义。”

当一代代迤沙拉村村民传承着羊皮鼓舞、谈经古乐时,同样在金沙江畔的攀枝花市西区格里坪镇小学校,孩子们用稚嫩嗓音唱响傈僳民歌。这是攀枝花市西区校园里再寻常不过的“非遗时间”。

结合中小学生年龄和兴趣特点,该区7所中小学将非遗与延时服务、兴趣社团相结合,开设金沙漆画、剪纸、版画等10余项非遗课程。

据统计,在攀枝花,现有非物质文化遗产代表性项目123项,非物质文化遗产代表性传承人138位,评选认定非遗工坊32个。

“这是我们的宝贵财富。”攀枝花市相关负责人表示,该市将持续健全非遗保护传承体系,实施非遗代表性项目和非遗代表性传承人记录工程;持续提高非遗保护传承水平,实施分类保护策略,鼓励青少年参与非遗保护传承实践活动;持续增强非遗创造性转化实效,支持建设一批市级传统工艺工作站,积极开发融合非遗元素的文创产品及非遗衍生品,打造特色文化品牌,带动产业化发展。(记者 兰楠 张剑)

微信公众号

微信公众号

政务微博

政务微博

头条号

头条号